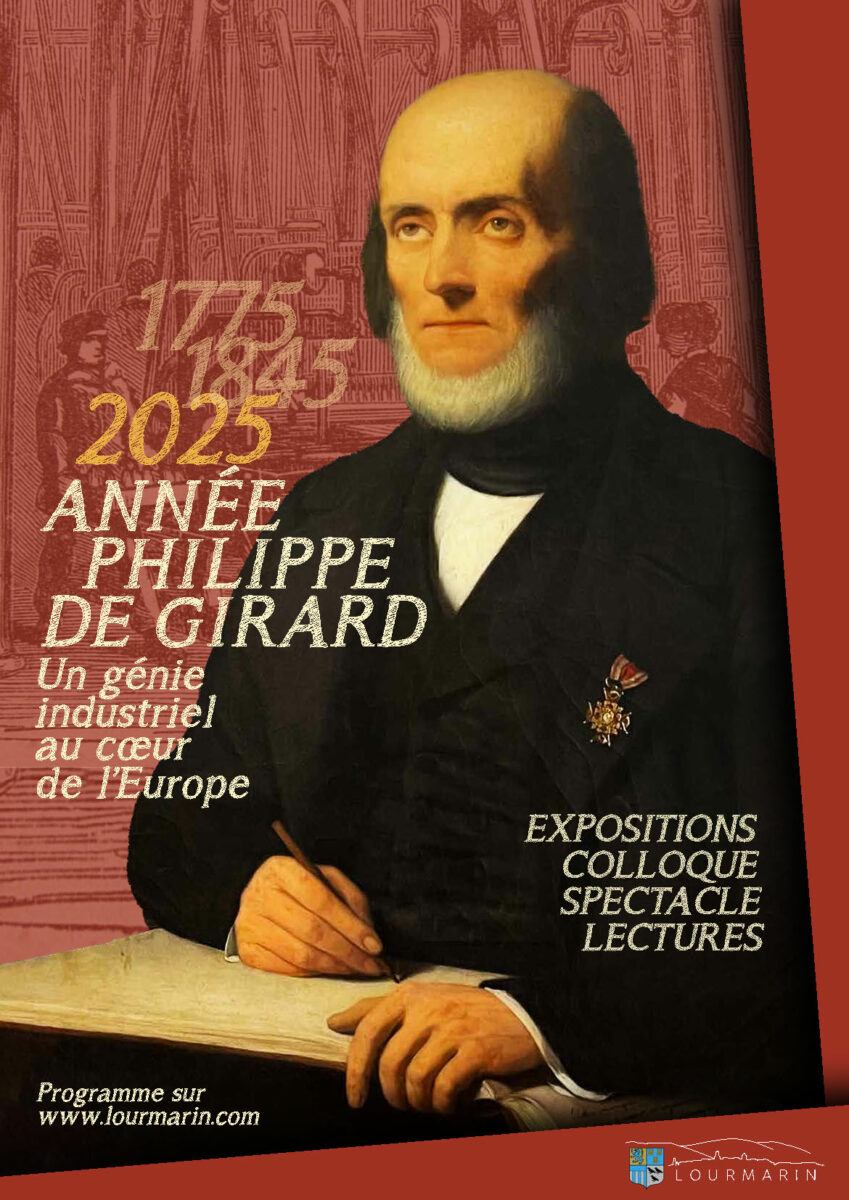

Année Philippe de Girard

Philippe de Girard

Philippe de Girard, enfant de Lourmarin, est une figure méconnue qui a marqué l’histoire industrielle de la France et de l’Europe. Inventeur génial, il a laissé derrière lui un héritage scientifique impressionnant, malgré le peu de reconnaissance dont il fut l’objet de son vivant.

Année Philippe de Girard

A l’occasion du 250ème anniversaire de la naissance de Philippe de Girard, né le 1er février 1775 à Lourmarin, la Commune de Lourmarin propose une série d’événements en hommage à son célèbre inventeur, tout en mettant en place un certain nombre d’initiatives destinées à faire vivre ce pan méconnu du patrimoine villageois, mais aussi national et européen.

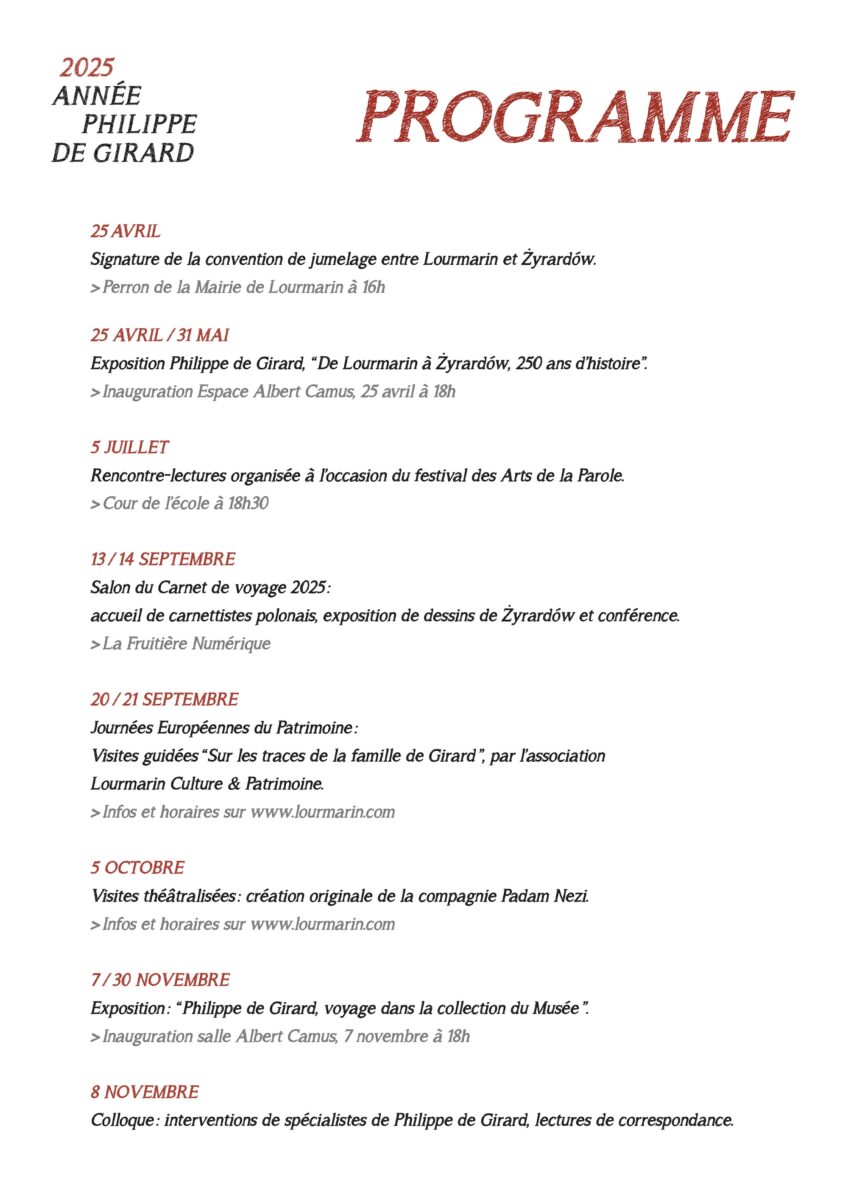

Les manifestations prévues à Lourmarin

Repères biographiques

Né à Lourmarin en 1775, Philippe de Girard naît dans une famille aisée de Lourmarin, il est le petit dernier d’une fratrie de quatre frères et 2 sœurs. Son arrière arrière grand-père, Charles Girard, s’y est installé à la fin du XVIIème siècle. Il était administrateur des terres provençales du Duc de Lesdiguières et intendant du Château de Lourmarin. Son grand-père, Pierre-Henri Girard, né en 1707, fut maire de Lourmarin. Son père, Pierre-Henri-Joseph Girard est régisseur des domaines provençaux de Louis V Joseph de Bourbon-Condé, mais aussi écrivain et philosophe. A ce titre, il reçoit même une invitation du Marquis de Sade à une représentation théâtrale à Lacoste en 1772.

Très jeune, Philippe de Girard cultive la botanique, il peint, sculpte, rédige des poèmes. Dans le petit ru qui coule dans le jardin de la maison familiale de Lourmarin, il fabrique des petites roues qu’il installe sur le courant et découvre ainsi la force motrice.

Brillant élève, il termine ses études en 1790 à Montpellier sur un diplôme en chimie et en histoire naturelle.

Des frères dans la tourmente de l’histoire

En 1793, les frères Girard participent, aux côtés des fédéralistes, au siège de Toulon face au capitaine d’artillerie Bonaparte, et sont contraints de déserter avec d’autres fédérés dans un vaisseau espagnol. Ils vivront un temps à Mahon (Baléares) puis en Italie, à Livourne, où Philippe commence à développer son esprit d’inventeur avec notamment un nouveau procédé de fabrication du savon par machine à vapeur. Il met aussi au point une machine à graver les pierres dures ainsi qu’un condensateur électrique.

En 1794, à la chute de Robespierre, les Girard peuvent revenir en France, la famille récupère alors ses biens qui avaient été mis sous séquestre. Elle s’installe à Marseille et crée une fabrique de produits chimiques et notamment de soude artificielle. Mais les remous politiques vont vite revenir troubler cette activité, et Philippe est alors contraint de s’installer à Nice, où il prépare – et obtient – le concours de professeur de chimie et d’histoire naturelle à l’Ecole centrale des Alpes-Maritimes. Il poursuit en parallèle son activité d’inventeur et créée à cette époque un procédé chimique permettant aux tanneurs d’accélérer le traitement du cuir, ainsi qu’un système de traction élévatoire pour les carriers.

Les premières usines

En 1803, il s’installe à Paris avec son frère Charles et s’oriente vers l’industrie. Les deux frères créent une nouvelle usine de fabrication de soude artificielle, qui fera rapidement faillite. Philippe invente alors la lampe hydrostatique à niveau constant, qui fait office de révolution dans l’éclairage, ainsi que le verre dépoli mais ce dernier est vite contrefait par un de employés de son usine. Les deux frères montent également une manufacture de tôles vernissées mécaniquement, qui ne tarde pas à devenir l’une des premières de Paris.

Le projet à 1 million de francs

En 1810, alors de Philippe est revenu en Provence pour y développer un établissement salin à Rassuen, il apprend que Napoléon vient de signer un décret promettant un million de francs à l’inventeur de la meilleure machine propre à filer le lin, et donne trois ans aux inventeurs pour se porter candidat. Il va alors consacrer toute son énergie à ce projet, rencontrant de nombreuses difficultés entre des exigences napoléoniennes évolutives, des brevets qu’il ne parvient pas toujours à sécuriser et la nécessité de s’entourer d’associés pour financer ses recherches. En 1812, ses associés et lui ouvrent deux filatures à Paris. Malheureusement le désastre de la campagne de Russie ajourne sine die le concours qui devait attribuer le million.

Dettes et voyages

En 1814, les deux filatures parisiennes sont fermées et les dettes commencent à s’accumuler. Le génie de Philippe n’en continue pas moins de se montrer inventif et opportuniste : il soumet à l’état-major de Napoléon le plan d’une mitraillette composée de 10 canons, puis une arme automatique à vapeur. La même année, il dépose son brevet pour sa machine à filer le lin, mais l’Empire est renversé et la somme n’est pas versée, ce qui lui permet notamment de rembourser une partie de ses dettes. En 1816, la famille Girard achète une chaire anoblissante de conseiller secrétaire du roi et devient « De Girard ». Durant sa période autrichienne, il invente un dispositif pour la fabrication des étoupes, conçoit une chaudière tubulaire, perfectionné la machine à vapeur et permet à un bateau de remonter le Danube de Pesth à Vienne.

Le succès en Pologne

Alors que ses machines sont exploitées par d’autres à Paris, Philippe de Girard voit sa mission autrichienne arriver à échéance, il se lie alors d’amitié avec le chevalier Bouquet, secrétaire du prince russe Lubecki, ministre des finances du royaume de Pologne, qui l’invite à venir travailler à Varsovie pour le compte d’Alexandre 1er, empereur de Russie. Il s’installe en 1825 en Pologne, où il est d’abord employé en tant qu’ingénieur en chef des mines, avec la possibilité d’unir à ce titre la direction d’une filature. Avec ses premiers deniers, il rachète la maison familiale de Lourmarin, qui avait été mise sous séquestre. Il signe bientôt un nouveau contrat pour fonder un nouveau complexe industriel à une quarantaine de kilomètres de Varsovie. Ce site d’une dizaine d’hectares deviendra la ville de Żyrardów en 1829. La ville porte les mêmes armoiries que celles des De Girard.

Fort de ses succès, Philippe de Girard est nommé surveillant de la constructions de la compagnie des bateaux à vapeur pour une durée de dix ans, un contrat mirifique qui lui permet de se mettre à l’aise financièrement et de mettre au point une série de nouvelles inventions : chrono-thermomètre, la machine à calculer et résoudre les équations, la machine à tourner les corps sphériques, la machine à tourner les bois des fusils, l’extracteur rapide de jus de betterave, un amplificateur de piano qu’il baptise le trémolophone…

Un génie qui tarde à être reconnu

Malgré ses efforts, dans les années 1840, pour faire reconnaître ses inventions en France, et malgré le soutien de la communauté scientifique, Philippe de Girard ne bénéficie que d’une reconnaissance partielle au moment où il meurt le 26 août 1845 à Paris.

Enterré au Père-Lachaise devant les grandes sommités scientifiques de l’époque, le corps de Philippe de Girard sera rapatrié deux ans plus tard dans le tombeau familial de Lourmarin, où il repose depuis.

De nombreuses rues, avenues, écoles, lycées portent le nom de Philippe de Girard, dans sa région natale comme dans le reste de la France. On peut notamment penser à la rue Philippe de Girard, dans les 10ème et 18ème arrondissements de Paris, ou encore à la superbe statue de l’inventeur qui avait été érigée en 1883 devant la gare d’Avignon, malheureusement fondue par ordre de réquisition Vichy en 1942.

Le musée Philippe de Girard

En 1902, la petite-nièce de Philippe de Girard lègue la maison de Lourmarin, son mobilier et ses archives à la Commune de Lourmarin, à charge pour cette dernière d’y aménager, d’une part, l’école communale, et, d’une autre un musée à la mémoire de Philippe de Girard.

Alors que l’école communale se trouve toujours dans le bâtiment, le musée a quant a lui fermé ses portes pour des raisons liées à son fonctionnement et aux difficultés posées par la cohabitation, au sein d’un même bâtiment classé aux monuments historiques, entre une école et un établissement recevant du public.

L’Année Philippe de Girard a pour ambition de remettre autour d’une même table tous les acteurs potentiels d’un projet de restauration de la Maison de Girard et de ses collections, afin de rendre ces dernières de nouveau disponibles, selon des modalités à définir, aux Lourmarinois et aux passionnés d’histoire et de patrimoine.

La ville de Zyrardow

Żyrardów est une ville polonaise de la voïvodie de Mazovie dans le centre-est de la Pologne. Située à environ 45 kilomètres à l’ouest de Varsovie, au bord de la rivière Pisia, elle couvre une surface de 14,35 km2 et compte 42 000 habitants.

Construite à l’emplacement du village Ruda Guzowska, elle connaît son essor lorsque les comtes Henryk, Jan et Tomasz Łubieński, avec Józef Lubowidzki (le vice-président de la Banque de Pologne,) et Karol Scholtz (conseiller commercial à la Banque de Pologne) décident d’y installer une filature de lin, dirigée par Philippe de Girard. Le nouveau complexe industriel appartient à la Société des produits de lin Karol Scholtz et Co. En 1830, les frères créent la maison de commerce Frères Łubieński dont Tomasz est le directeur.

Pour les besoins de la nouvelle usine, on fait venir d’Angleterre des machines. La production industrielle commence le 24 juillet 1833, et c’est cette date qui est retenu comme le début de l’industrie du lin à Żyrardów. La fileuse mécanique, inventée par Philippe de Girard, révolutionne le processus de production du lin en Pologne.

En 1857, l’usine de Żyrardów est vendue aux industriels autrichiens Hille & Dietrich, elle connaît alors un essor considérable. En 1885, le site compte plus de 8000 ouvriers et restera, jusque dans la seconde moitié du XXème siècle, l’un des centres les plus grands et les plus modernes de l’industrie du lin de l’Europe de l’époque.

Aujourd’hui, après avoir souffert du déclin de son industrie, la ville de Żyrardów connaît un renouveau grâce à un spectaculaire processus de revitalisation de ses friches industrielles, qui en font une ville attractive à proximité de la capitale Varsovie. S’il l’on ne produit plus de lin à Żyrardów, la ville accorde une grande importance à la valorisation de son héritage, et notamment celui de Philippe de Girard, notamment dans le Musée du Lin qui a préservé une unité de production. Facilement accessible par avion depuis l’aéroport de Nice, Żyrardów constitue un but de voyage intéressant, instructif et particulièrement touchant pour les habitants de Lourmarin.